The Arab Spring has provided space for previously marginalized female activism to participate in democratic processes, which has created a shift in feminist politics. Female Islamist activists have particularly gained legitimacy in the context of the Arab Spring which has brought the Justice and Development conservative political party into power. This has contributed to a movement from an elite liberal state feminism to a more legitimate religious activism. This has also introduced new spaces for contention, such as the emerging nuanced female political and civic expression(s). That said, the visibility of religiously-inspired female activism was shortly subjected to discursive othering and marginalization through the construction of a state-sanctioned Islamic feminist discourse. This paper therefore seeks to explore the broader political implications of the disputed label ‘Islamic feminism’ in the context of the state’s co-optation and marginalization processes. I argue that the systemic marginalization religisouly-inspired social agents shrinks down the public space and undermines the ‘woman question’ and the expanded possibilities for women’s socio-political empowerment. Therefore, although the Moroccan religious sphere is pluralistic to a significant extent, it is also deeply centralized and institutionalized. Morocco comprises competing interpretations of Islam, the authority of which is determined by what the state favors as more ‘legitimate’. One can therefore deduce that the state’s hegemonic structures though can be conducive but mostly impeding to religiously-inspired activism with its different strands (state-based and non-state). These movements navigate the tension between conformity and opposition to existing structures, while they occasionally maneuver to expand political spaces by creating alternative structures. That said, it is within the negotiation of the dynamics of opposition and co-optation that female religiously inspired movements or expressions have the potential of re-framing new social demands, and constructing new approaches to political participation to problematize and redefine the ‘mainstream’ as well as developing narratives and mechanisms to naturalize their visibility and mobility in the public space.

Such an ‘R’ that differentiates the two words Evolution and Revolution, closely conformable, yet they are always used as antagonistic in their political and social sense. Evolution, as a word, has always been concieved as the gradual development and change in norms and thought. Revolution, on the other hand, has been fearfully used to mean the abrupt and unpeaceful change leading to misfortune and calamity.

Accordingly, this paper sheds light on the construct of cultural ambivalence in the contemporary Morocco and how it favors a wide range of revolutionary gender performances that emphasize the cultural paradigm between dominant culture and subculture. The present paper locates itself within the fields of critical sociology and gender studies as it provides an ethnographical and critical investigation of different, sometimes problematic, dynamics of young femininities and masculinities within their respective contemporary subcultural scenes.

We argue that youth in their subcultural scenes resist the social and cultural norms found in the dominant culture by acting revolutionary as well as troubling performances that undo gender. Their undoing of gender is believed to be not only a revolutionary tool to subvert and question the socio-cultural systems of the dominant culture but also an opportunity to evolve a new and viable life[1] .

[1]Butler, Judith. 2004. Undoing gender. New York: Routledge.

Le second XX° siècle français connaît une féminisation inédite des institutions politiques. En 1958, lors de la première législature du régime quinto-républicain, les femmes sont moins de 2% des élu.es ; en 2017, elles sont 38% à siéger à l’Assemblée nationale. Toutefois, ce net progrès quantitatif ne saurait être qualifié de révolution tant le processus d’entrée des candidates au Palais Bourbon fut long et difficile (Sineau 2011).

Précisément, cette contribution se propose d’en décrire les rythmes, les accélérations et les ruptures à partir de l’analyse d’un corpus de professions de foi d’élu.es député.es entre 1958 et 2012 (près de 900 textes pour 700 000 occurrences). Texte emblématique des campagnes électorales, la profession de foi est l’un des dispositifs centraux de la construction identitaire des candidat.es et de leur engagement programmatique (Prost 1974). A ce titre, elle incarne un observatoire privilégié des représentations de la candidature légitime à une époque donnée. En particulier, elle reflète, en même temps qu’elle les perpétue ou les subvertit, les normes de genre (i.e. le système de bi-catégorisation hiérarchisée entre les sexes et les valeurs qui y sont associées) sur la scène politique.

Un traitement textométrique, exhaustif, systématique et chevillé à la matérialité linguistique des discours, permettra de définir une chronologie endogène au corpus de la parole féminine sur un empan mi-séculaire. Deux axes principaux seront suivis pour l’exposition des résultats. Il s’agira, d’une part, d’enrichir voire de nuancer les périodisations établies en histoire politique générale à l’aune des spécificités de l’histoire des pratiques discursives effectives des femmes. Une attention particulière sera accordée au non-événement que constitue la crise de mai 1968 dans l’évolution [féministe notamment] du discours électoral des députées. D’autre part, la communication reviendra sur les principales mutations du parler des impétrantes aux législatives, dans le contexte de l’alternance à gauche au tournant des années 1978-1981 puis lors de la décennie de revendications paritaires, dans le but de saisir les inflexions de la place des femmes dans la vie démocratique contemporaine.

La Révolution française a donné lieu dès l’événement à des interprétations affrontées des événements. Si personne ne nie qu’il s’agit bien d’une révolution, les lectures divergent sur ce qui conduit à cette révolution. S’agit-il de la maladresse des gouvernants dans une société en transformation constante comme toutes les autres ? S’agit-il de l’effet d’une lente transformation de la société française qui aurait pu se poursuivre sans les passions idéologiques d’une poignée de frustrés de la réussite sociale, d’une évolution voulue par la monarchie réformatrice et sabotée par des forces obscures complotant à la ruine de la société, minorités agissantes comme les francs-maçons ? S’agit-il d’une évolution bloquée par les forces conservatrices comme l’ont pensé les libéraux rendant nécessaire la mobilisation révolutionnaire pour rompre avec l’ordre ancien ?

Et pour ceux qui font cette lecture d’une société bloquée les transformations dont l’issue se cherche à travers le processus révolutionnaire sont-elles plutôt idéologiques, religieuses ou économiques ?

Nous essaierons de penser pour finir les interprétations contemporaines (disons, depuis les affrontements du Bicentenaire) qui, ici comme dans bien d’autres domaines, laissent place en matière de révolution à la pensée de l’aléatoire plus qu’à celle de l’évolution.

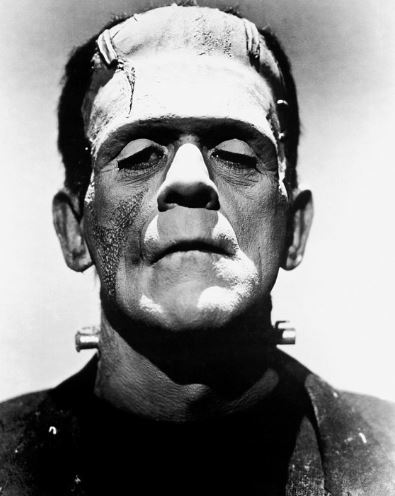

La célébration du bicentenaire de la parution de Frankenstein or the Modern Prometheus (1818) offre une occasion rêvée d’attirer l’attention sur la manière dont le discours (critique) a fait de cette œuvre littérairement révolutionnaire à certains égards, une fable politique sur la révolution, en l’occurrence et en filigrane celle de 1789. L’un des leitmotivs de la critique shelleyenne consiste en effet à considérer que le célèbre monstre inventé par Mary Shelley (1797-1851) symbolise la Révolution française dans ce qu’elle avait à la fois d’inouï, de fascinant et de terrible, notamment pour les radicaux anglais ; à considérer que Frankenstein est le reflet allégorique d’une posture ambivalente d’attraction-répulsion vis-à-vis de ce bouleversement historique sans précédent. Ma communication visera à montrer qu’il s’agit d’un dévoiement de l’interprétation. Je tenterai de démêler les causes de celui-ci (parmi lesquelles la récupération, dès le dix-neuvième siècle, du monstre romanesque), d’en exposer le processus ou les justifications, et de prouver que le projet matriciel de Mary Shelley n’incorporait aucune dimension politique. En dépit du pedigree de l’auteure, fille de deux grandes figures du libéralisme anglais (la militante féministe Mary Wollstonecraft et le penseur anarchiste William Godwin), on a ici affaire à une métaphore – celle de la Révolution pensée comme monstre[1] – déterminée par l’intertexte et le contexte au lieu du texte, et projetée sur ce dernier après coup, avec pour conséquence d’en influencer sa réception.

[1]Notamment par Edmund Burke dans Reflections on the Revolution in France (1790).

Journée du 1er février 2018.

Cette intervention propose une étude des représentations picturales inspirées par la Révolution Américaine (1775-1783), également appelée « Guerre d’Indépendance ». L’accent sera mis sur les différentes mises en scène des événements au fil des décennies, qu’il s’agisse de batailles, de signatures de documents historiques tels que la Déclaration d’Indépendance ou de scènes plus intimistes. Ainsi, une historiographie de ces événements fondateurs sera ébauchée, dans laquelle le passé éclaire un présent toujours en mouvement.

Le séminaire transversal du laboratoire prend désormais la forme de deux journées visant à rassembler l’ensemble des membres du laboratoire ainsi que des étudiant.e.s de Master, et des intervenant.e.s invité.e.s. Les journées auront lieu le 1er février 2018 et le 19 avril 2018. Leur objectif sera de confronter les approches d’un même thème au regard des différentes disciplines représentées au sein du laboratoire (littérature, civilisation, histoire, linguistique, sociologie…), en particulier sous un angle épistémologique.

Toutes les conférences auront lieu en amphi Y002.

Voici le programme complet en format PDF.

Jeudi 16 novembre 2017 à 9h

Amphitéâtre FA.010

Campus de Toulon Porte d’Italie

Le quatre-vingtième anniversaire de l’assassinat des deux frères antifascistes Carlo et Nello Rosselli (abattus par la Cagoule à la solde du régime fasciste le 9 juin 1937 à Bagnoles-de-l’Orne) et de la mort du leader communiste Antonio Gramsci (survenue le 27 avril de la même année, après plus d’une décennie passée dans les geôles fascistes) est sur le point de s’achever.

Prenant appui sur des publications qui comptent parmi les plus notables sorties au cours de cette année 2017, l’Université de Toulon organise une journée d’étude qui prévoit présentations de livres, conférences et tables rondes.

Cette manifestation sera aussi l’occasion d’ouvrir une discussion autour de l’expérience de l’anti-fascisme italien en Méditerranée française, qui donne aujourd’hui lieu à de nouvelles hypothèses de recherche qui s’annoncent à la fois passionnantes et fructueuses.

Jeudi 28 septembre 2017

Campus de Toulon

Bâtiment Pi – Salle CO 315

Riche d’une biodiversité remarquable, le bassin méditerranéen est particulièrement sensible au changement climatique, à la pollution et aux risques naturels. La complexité des défis et des risques environnementaux auxquels fait face la Méditerranée ne peut être analysée autrement qu’en croisant les disciplines scientifiques, appelant ainsi une démarche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire.

Au-delà de la compréhension des interactions entre anthropisation du bassin méditerranéen et socio-écosystème marin et littoral, ces analyses visent à l’évaluation des actifs et des risques environnementaux, indispensables à l’élaboration de politiques environnementales adaptées.

Cette journée d’étude s’ouvrira sur une session de réflexion autour de la pluridisciplinarité au service de l’analyse des risques environnementaux. Chimiste, économistes, géographe et psychologues discuteront des enseignements de projets de recherche pluridisciplinaires en cours sur la vulnérabilité de socio-écosystèmes marins et littoraux.

La seconde session sera consacrée à l’évaluation d’actifs environnementaux.

Elle mettra en évidence les enjeux, méthodes et résultats de recherches pluridisciplinaires sur l’évaluation des services écosystémiques. Elle confrontera également une étude océanographique avec la vision associative des conséquences sur la faune, la flore et les activités humaines de l’accumulation de déchets en Méditerranée.

La troisième session se focalisera sur un défi majeur pour la Méditerranée, celui de la préservation de ses ressources halieutiques. Écologue, économiste, informaticien et juriste montreront comment la recherche pluridisciplinaire permet de faire émerger des solutions pour une pêche durable.